山口市の耳鼻咽喉科かめやまクリニック

各疾患の解説と症例集

めまい について

私たちは、特に意識することもなく、二本足で歩きまわり、また、動きながらでも、外界をきちんと見ることができます。 これは、時々刻々、全身の筋肉の緊張や目を動かす筋肉の緊張を、体の動きに合わせて調節する仕組みをもっているからです。

このような、からだのバランスをとるための仕組みを前庭系といいます。

前庭系の中でも重要な働きを担っているのが、両耳の奥の内耳という部分です。 内耳にある三半規管は、頭の位置や動きを常にモニターし、この情報を脳へ送っています。

めまいやふらつき感は、前庭系のどこかに障害をきたした場合にでてきます。 特に、内耳は、前庭系の中でも最も重要な部分であると同時に、前庭系全体の中で、最も弱い部分でもあります。 そのため、めまいの原因では、内耳の障害によるものが最多であるといわれています。

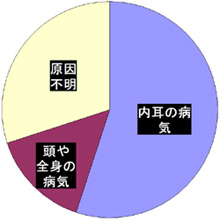

めまいの原因の割合

統計的には、めまいのうち、約半分強は、内耳に原因がみつかるといわれています。 また、頭の中の異常や全身的な問題によりおこっているものが、約1〜2割といわれています。 それ以外の残りは、詳しく調べても原因の分からないもので、これが全体の約3割といわれています。

統計的には、めまいのうち、約半分強は、内耳に原因がみつかるといわれています。 また、頭の中の異常や全身的な問題によりおこっているものが、約1〜2割といわれています。 それ以外の残りは、詳しく調べても原因の分からないもので、これが全体の約3割といわれています。

めまいの診察のポイント <眼振>

前庭系に障害がおこると、全身の筋肉の緊張のバランスが崩れるので、ふらふらして歩きにくくなります。 また、目を動かす筋肉の調節が崩れ、目に異常な動きがでてきます。

この目の異常な動きのことを眼振といいます。 前庭系のどの部分がどのように障害されているかによって、眼振の出方が変わりますので、眼振を詳しく観察することによって、めまいの原因がわかることがあります。

めまいの診断の手順

めまいの診断において、最も重要なものは、患者様ご自身のお話から得られる情報(問診の内容)であり、2番目に重要なものが、眼振の観察であるといわれています。

眼振の検査と体のバランスをみる検査を合わせて平衡機能検査といいます。 また、めまいの多くは内耳の障害でおこりますが、その場合、聴力にも異常がでてくることが多いので、聴力検査も重要です。 さらに、必要があれば、CTやMRIなどの検査で頭の中を調べる場合もあります。

しかし、めまいのほとんどは前庭系の一過性の機能異常であるため、一般に、CTやMRIの検査によって、めまいの原因が見つかることは稀です。

【ポイント】

- 問診

- 眼振の検査

- 眼振以外の平衡機能検査

- 聴力検査

- CTやMRIの検査

代表的な めまい

●良性発作性頭位めまい症

めまいは、内耳の障害によるものが多いのですが、その内耳の障害のなかでも最も多いのが、この病気です。 めまいで病院を受診される方の、ほぼ3人に1人がこの病気であるともいわれています。

内耳の三半規管の中に不純物(耳石)が入り込むことによって起こります。 頭を特定の方向に動かしたときだけ、ぐるぐる回るようなめまいが10〜数10秒間続くのが特徴です。 睡眠中の体位との関係も指摘されており、いつも同じ方向を向いて寝る癖のある方に起こりやすいといわれていますので、そのような方は注意が必要です。

この病気の治療のポイントは、安静にしない方がよいということです。

例えば、右側を向くと、めまいが起こるような場合、めまいを起こさないために右を向かないようにしていると、いつまでも治りません。 むしろ、めまいがしても、積極的に頭を動かす運動をしてください。 お薬もお出ししますので、それを飲みながら、運動をされるとよいでしょう。 それでも治りにくい場合は、耳石置換法という特殊な運動療法を行います。

【ポイント】

- 頭を動かしたときだけ、数10秒間おこるめまい

- 安静にしないこと

- むしろ、運動療法を行う

- 睡眠中の体位にも注意

●メニエール病

内耳には、からだのバランスに関係する三半規管と音の聞こえに関係する蝸牛という器官とがあります。 これらは、ひとつにつながった膜のような物に包まれており、その中にリンパ液が流れています。 このリンパ液の流れが停滞することにより、内耳のリンパ液が過剰になった状態を内リンパ水腫とよびます。 メニエール病は、この内リンパ水腫が原因であるといわれています。

典型的なメニエール病では、まず、片側の耳鳴や耳のつまった感じが起こってきます。 その後に、ぐるぐる回るようなめまいが起こり、通常は数時間以上続きます。 ただし、メニエール病が非常に軽症の場合、めまいがなく、耳のつまった感じだけが起こってきたり、あるいは、めまいが起こってもぐるぐる回るようなめまいではなく、単にふらふらする感じでであったりすることもあります。 また、聴力検査では、低音だけが特に悪くなるような所見(低音障害型難聴)が特徴です。

メニエール病の急性期には、安静にしてお薬の治療を行います。 メニエール病は、繰り返して症状を起こしてくることが特徴です。

また、発作を繰り返すうちに、徐々に難聴が進行することがあり、これが最も注意すべき問題であるとされています。 一方、メニエール病では、昔から、ストレスとの関係も指摘されています。

生活や仕事の上で大きなストレスを抱えるたびに、めまいや難聴の発作をおこすようなケースでは、生活やお仕事自体を見直すようなことも必要になってきます。

【ポイント】

- 典型例は、耳鳴、難聴、めまい

- 難聴の進行に注意

- 発作を繰り返さないための予防的治療も重要

- ストレスを避ける、かわす工夫を