▼摂食・嚥下障害について

▼当院の嚥下外来

▼その他

摂食・嚥下障害について

嚥下訓練は、大きく、

食物を用いないで行う間接訓練(基礎訓練)と、

食物を用いる直接訓練(経口摂取訓練)

の二つに分けられます。

また、具体的な訓練法は、代償的アプローチ法と治療的アプローチ法に分けられます。

代償的アプローチ法とは、現状の嚥下機能を最大限に活用して誤嚥のリスクを最小限にすることを目指した工夫で、嚥下姿勢や食形態の調整・選択などについてのことをいいます。

治療的アプローチ法とは、麻痺や障害を受けた部分に働きかけて、嚥下機能の代償や補強・改善を目指した訓練です。これには以下のようなものがあります。

当院では、前述の嚥下内視鏡検査などの結果から、嚥下障害のタイプを調べ、その方に合った訓練の組み合わせを考えて行うようにしています。

嚥下リハビリテーション(訓練)の目的は、以下の3つです。

嚥下のトレーニングには、

があり、それぞれの方の障害の部位や程度に合わせて、リハビリテーションの方法を組み合わせて行います。

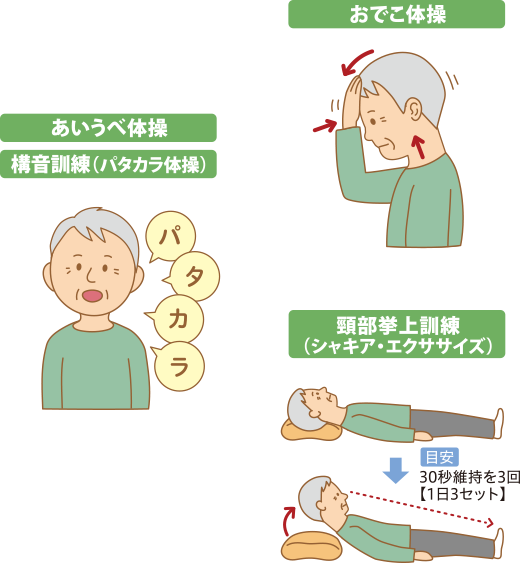

舌や口、喉など嚥下に必要な器官のマッサージや筋力トレーニングなどを行い、咀嚼と嚥下に関わる機能を回復させます。

実際に食べ物を食べることでトレーニングを行います。

摂食訓練は誤嚥のリスクがあるので、検査で摂食訓練が可能かどうか、訓練の内容はどのようなものがよいかを専門スタッフ(医師、言語聴覚士、看護師)が見極めたうえで、付き添いながら行います。

訓練に使用する食べ物としては、水、ゼリーや飴のほか、ご自宅より食べ物をお持ちいただくことも可能です。

ジェントルスティムは電気(干渉波刺激)を利用し、少ない刺激で嚥下反射を誘発する神経に作用して、のどの感覚をよくする治療法です。

近年、電気刺激を加えながら訓練を行うと、従来の訓練への上乗せ効果が得られることがわかってきました。

当院ではこのジェントルスティムという機械を導入して、間接訓練、直接訓練の効果を高めています。

嚥下訓練は1回30分、週に1回行い、10回1クールを基本としています。

1回目は、リハビリテーションの計画を立てるための問診などがありますので、約1時間かかります。5回目、10回目に内視鏡で嚥下運動の状態を評価します。

上記を基本としていますが、通院の頻度や回数については、病状や通院のご都合に合わせて調整して行います。

嚥下訓練は続けていくことが大事です。

嚥下障害を改善し、誤嚥を防ぐために、のど〜首や舌のトレーニングをご家庭でも続けていきましょう。

嚥下障害に対しては、まず、前述の嚥下訓練が行われます。しかし、どうしても嚥下訓練が奏功しない場合、外科的治療すなわち手術が検討されることになります。

この嚥下障害に対する手術には、「嚥下機能改善手術」と「誤嚥防止手術」の二つがあります。前者は、経口摂取を可能にすることを目的としたもので、後者は、高度の嚥下障害で肺炎を反復するような場合に行われる手術です。

「嚥下機能改善手術」、「誤嚥防止手術」ともに、色々な手術法があります。当院では、これらの手術自体は行っておりませんが、検査や嚥下訓練の経過から、手術が適当と判断された場合には近隣の総合病院にご紹介した上で手術を行っていただく体制を整えております。